動画版はこちら↓

カエンタケとは?

カエンタケ(Trichodermacornu-damae)は、ニクザキン科ツノタケ属に属するキノコで、その独特な見た目と強い毒性で有名なキノコです。カエンタケは夏から秋にかけて、主にブナやコナラなどの広葉樹林内に発生し、立ち枯れ木の根元や埋もれた倒木などに現れると言われています。特徴的なのはその外見で、燃え盛る炎のような鮮やかな色をして目立ちますが、触れることすら避けたほうが無難です。どうやら苦い味がするようですが、本当に危険なので味見は避けた方がいいでしょう。

カエンタケには「トリコテセン類」という種類の成分が含まれています。トリコテセン類は、カビによって産生されるマイコトキシン(カビ毒)の一種で、約150種類が存在するとされます。トリコテセン類の物質はトリコテセン環という構造を持ち、特にフザリウム属のカビが引き起こすムギの赤カビ病の原因となる毒素として知られています。そして、カエンタケにも同様の毒素が含まれています。

カエンタケに含まれるトリコテセン類の毒成分には、サトラトキシンH類、ロリジンE、ベルカリンJなど複数の物質が含まれており、この毒素は熱に非常に安定しているため、調理過程で分解されることはほとんどありません。そのため、加熱してもカエンタケを食べることは出来ません。そして、カエンタケに含まれる猛毒成分の量は非常に多く、生のキノコ100gには300mgもの毒が含まれています。そのため、小指の先程度の量を摂取するだけでも命の危険があるほど危険です。

中毒症例

1999年10月3日、新潟県見附市のある旅館で発生したカエンタケの中毒事件について紹介します。

旅館のオーナーが裏山でキノコを採取し、それが毒キノコであることが判明しました。そのため、オーナーはそのキノコを従業員に草むらに捨てるよう指示し、毒キノコを周辺の草むらへ捨てさせました。しかしその数日後、あずき色に変色したキノコがなぜか旅館のテーブルに置かれていました。そして、そのキノコはたまたま旅館を訪れていた5人の男性客によって見つけられてしまいました。よりによって彼らはそのキノコをキノコ酒にして飲み干してしまいました。

それから30分程度経過すると、彼らには嘔吐や下痢、腹痛などの胃腸障害や頭痛、手足のしびれなどの症状を訴え、全員が医療機関で受診しました。特に、3人は症状が重く入院となりました。この中でも一人は症状が重篤で、数日間治療が行われましたが、最終的に循環器不全と腎不全を起こし死亡しました。

カエンタケの毒性

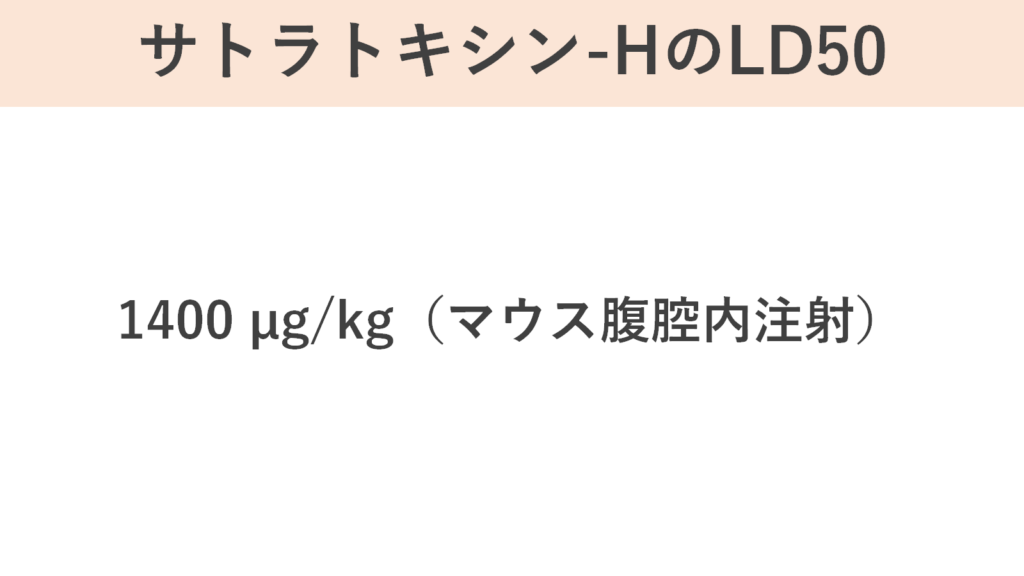

カエンタケは「トリコテセン類」を含んでいますが、その中でも「サトラトキシン-H」のLD50についてみていきます。LD50についての詳細は別記事を参照してください。

トリコテセン類の中毒症状

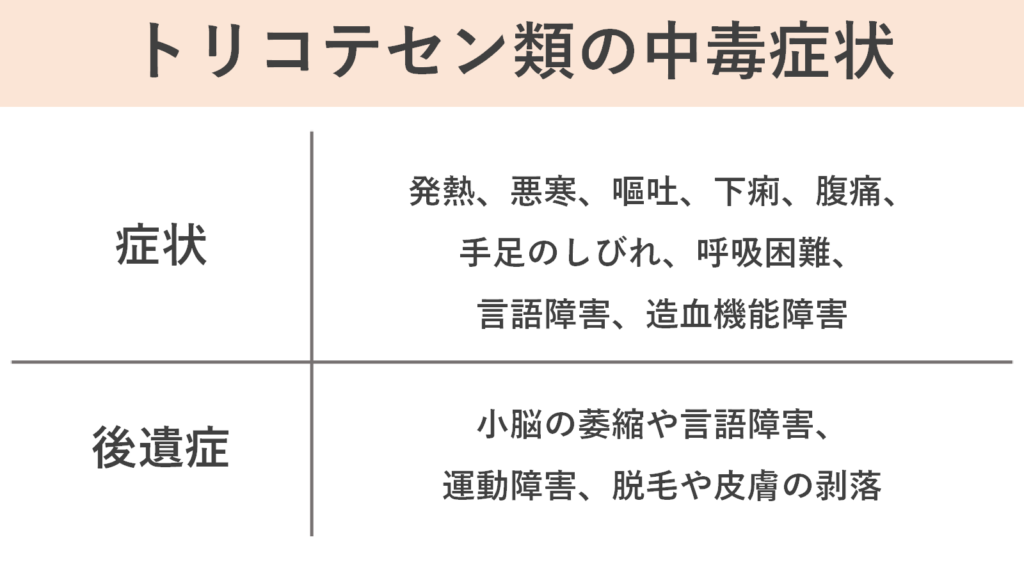

トリコテセン類の摂取から30分以内に発熱、悪寒、嘔吐、下痢、腹痛、手足のしびれなどの消化器系や神経系の症状を引き起こし、最悪の場合は多臓器不全や脳障害を経て死に至る可能性があります。また、皮膚に付着すると、灼熱感、かゆみ、発疹、水疱、出血などの皮膚炎症を引き起こします。症状の進行は速く、もし中毒から回復してたとしても、小脳の萎縮や言語障害、運動障害、脱毛、皮膚の剥落などの後遺症が残ることがあります。

トリコテセン類の作用機序

タンパク質とは?

タンパク質とは、多数のアミノ酸が連結して出来た高分子化合物のことです。20種類のアミノ酸が遺伝情報に従って鎖状に結合することで構成されています。どのような順番でアミノ酸が結合するか、どれだけの数結合するかで生まれるタンパク質の性質が決まっています。

タンパク質は体内に約10万種類あると言われており、皮膚や筋肉、組織を形作っているだけではなく、すべての生命活動に関わる非常に重要な物質です。

タンパク質合成の流れ

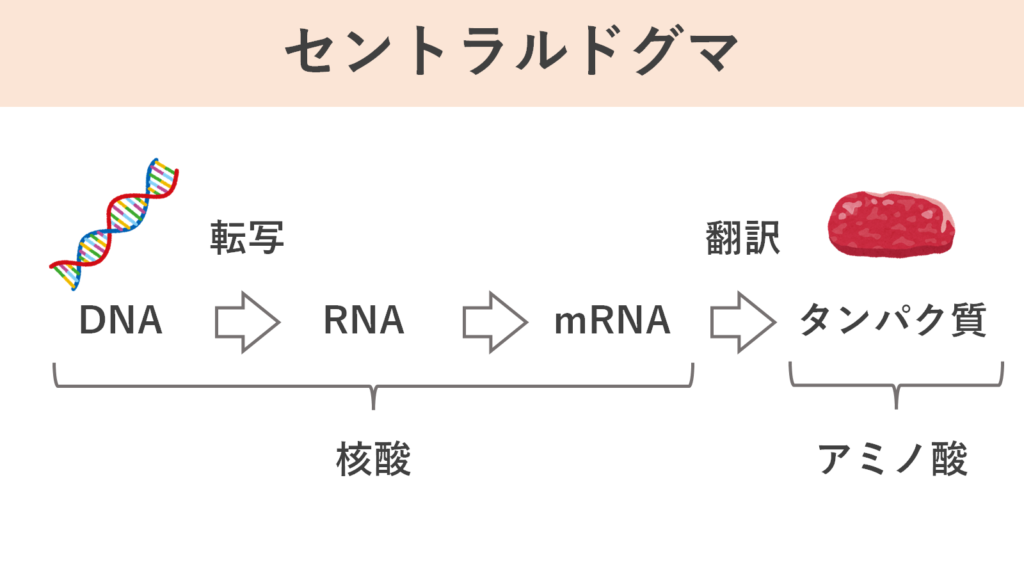

タンパク質はアミノ酸が決められた順番で結合することで構成されています。そして、そのアミノ酸の結合順の情報は「DNA」に存在しています。そして、その情報をそのまま利用することが出来ないため、いくつか過程を踏みタンパク質合成。その流れのことを「セントラルドグマ」と言います。この流れのうち、特に、DNAからRNAを合成することを「転写」、RNAが加工されて生成するmRNAからタンパク質を合成することを「翻訳」と呼びます。

DNAを元にRNAを合成する「DNA依存性RNAポリメラーゼ」という酵素によって、DNAの配列が読み取られ、それを元にRNAが合成されます。このRNAは遺伝子全体の配列を持っているわけですが、実はそのまま使うことが出来ません。これに様々な加工を加えることでmRNAが完成します。

このようにして生まれたmRNAは、細胞内に存在する「リボソーム」へ移動します。

リボソームとは

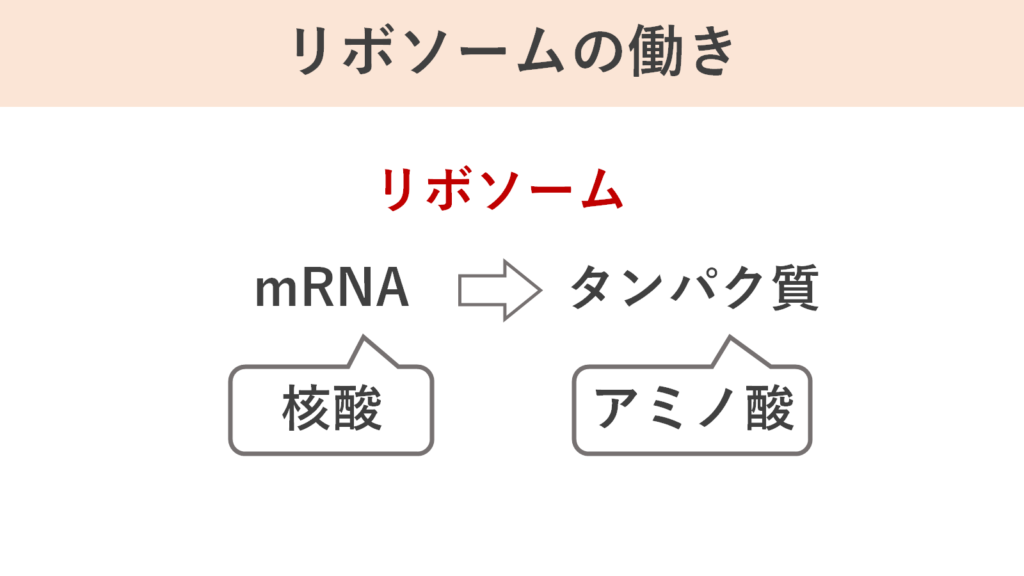

リボソームとは、「mRNAの配列に従ってアミノ酸を連結させてタンパク質を合成する機能を持つ細胞内小器官」のことです。リボソームは先ほどのセントラルドグマの「翻訳」で活躍しています。リボソームは塩基語で書かれたmRNAをアミノ酸語で書かれたタンパク質へ翻訳してくれる翻訳機のような働きをします。

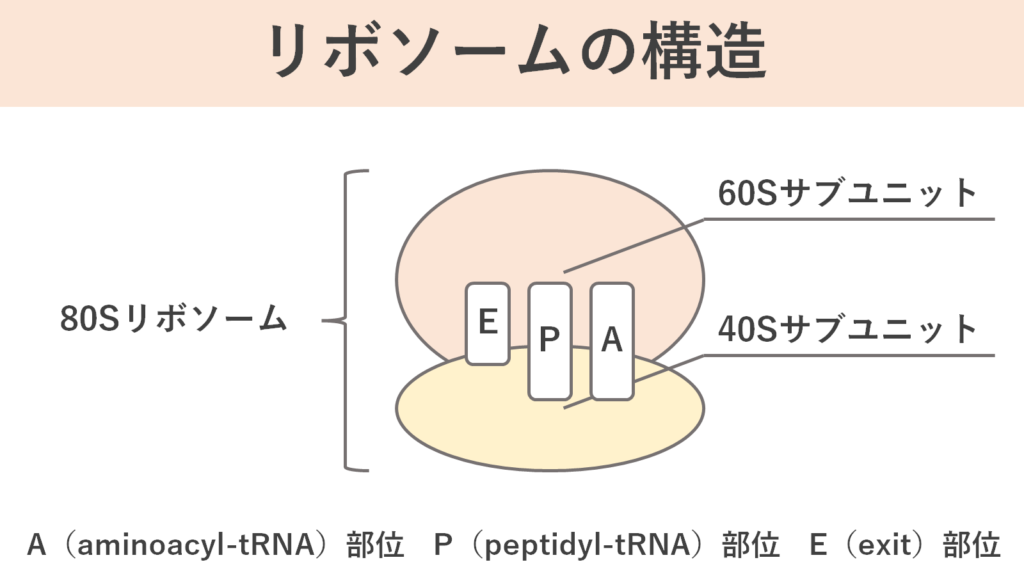

リボソームには3個のtRNAと結合するA(aminoacyl-tRNA)部位、P(peptidyl-tRNA)部位、E(exit)部位があります。これらの働きについてはタンパク質の合成について解説するときにお話しします。

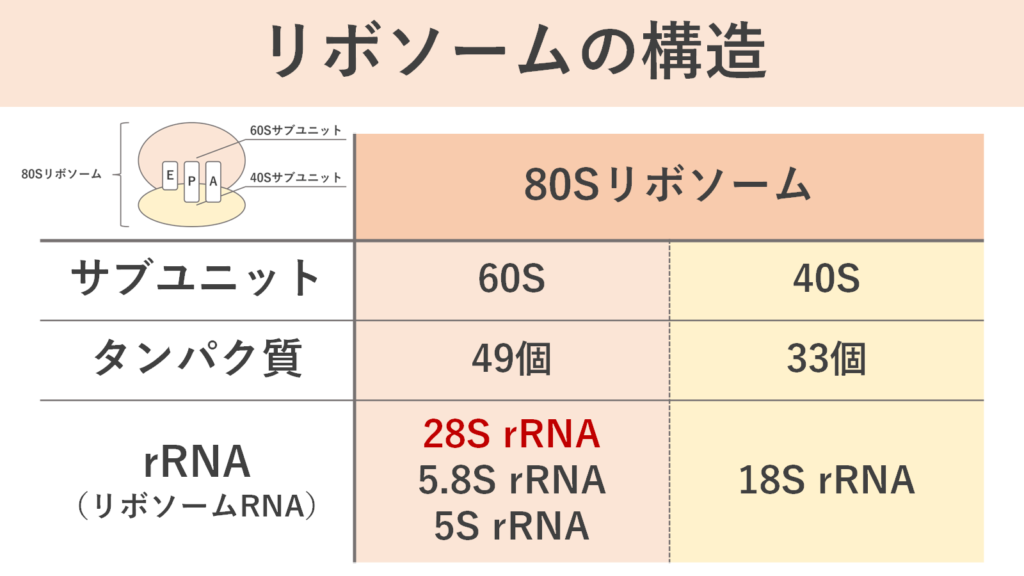

リボソームは大小2つのサブユニットから構成されています。それぞれの構成単位は数種のrRNAとさらに多数のタンパク質からなっています。

リボソームのサブユニットやRNAの名称は超遠心機での沈降速度を表わすS(Svedberg)が用いられます。Sの値は通常重さに対応していますが、その形状にも影響を受けます。例えば、原核生物の大小サブユニットは、50S(1600kDa:キロダルトン)と30S(900kDa)ですが、両者が結合したリボソームは80S(50S+30S)ではなく70S(2500kDa)となります。ちなみに、原核生物、真核生物いずれも種によって数値にはいくらかの違いが見られます。

アミノアシルtRNA

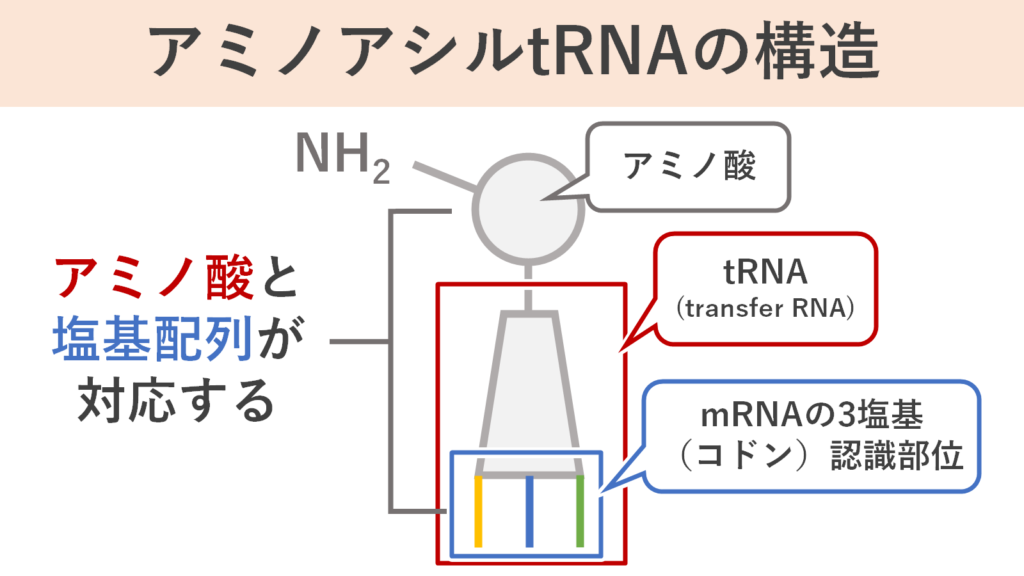

リボソームはアミノ酸を連結させてタンパク質を合成する装置ですが、その原料のアミノ酸は「アミノ酸」と「tRNA(transfer RNA)」から構成される「アミノアシルtRNA」によって運ばれてきます。

tRNAは核酸で構成されている構造体で、「自身にアミノ酸を結合させる機能」と「3つの塩基を認識し、特定の配列に結合する機能」を持っています。結合するアミノ酸は認識する塩基によって決まっているため、塩基の配列とアミノ酸が対応させることが出来ます。図では、塩基の認識部位の色によって認識する配列を、tRNAの色とアミノ酸の色をそろえることでアミノ酸と認識する塩基配列の対応を表現しています。ちなみに、アミノアシルtRNAが認識するmRNA上の3塩基のことを「コドン」と呼びます。

タンパク質合成

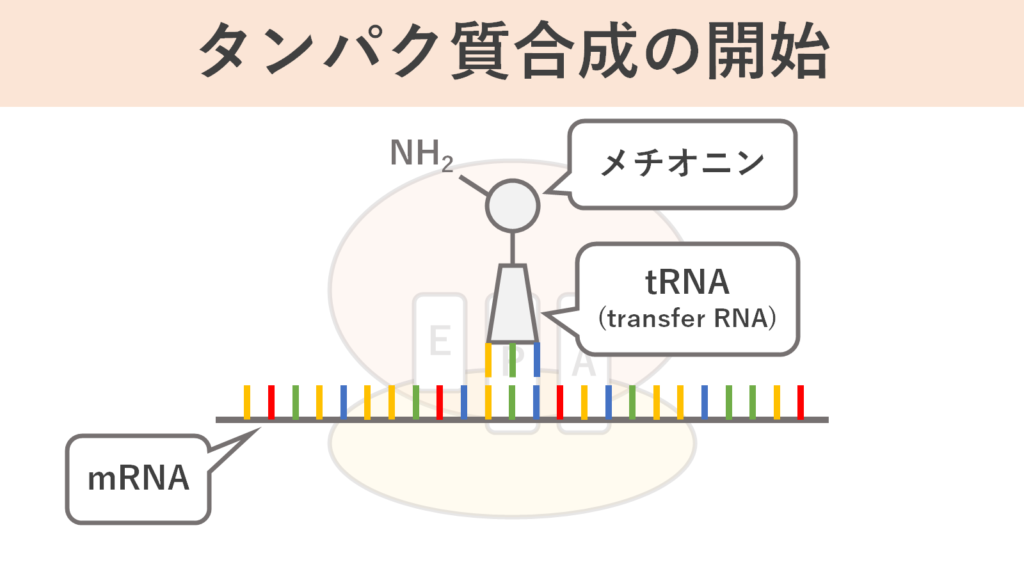

以下の画像は「リボソームで行われるタンパク質の合成過程」、すなわち「翻訳」を簡単に示したものです。薄く記載しているのはリボソームを、カラフルな棒はmRNAを示しており、それぞれの色はmRNAを構成する4種類の塩基に対応させています。

最初に、翻訳の開始点に翻訳を開始する因子やリボソームが形成され、上図のような複合体が形成されます。これについては話が複雑になりすぎるため省略します。

最初にアミノアシルtRNAから運ばれてくるアミノ酸は「メチオニン」と決まっています。通常、tRNAはA部位に結合しますが、このtRNAは特殊な加工がされているためリボソームのP部位に行くことになります。この時tRNAが認識しているmRNA上の3塩基は「AUG」で、このコドンのことを「開始コドン」と呼びます。開始コドン以降、アミノアシルtRNAはmRNAの3塩基を認識し、mRNAの配列に合うものがそこに結合し、それに結合しているアミノ酸がタンパク質合成に使われます。

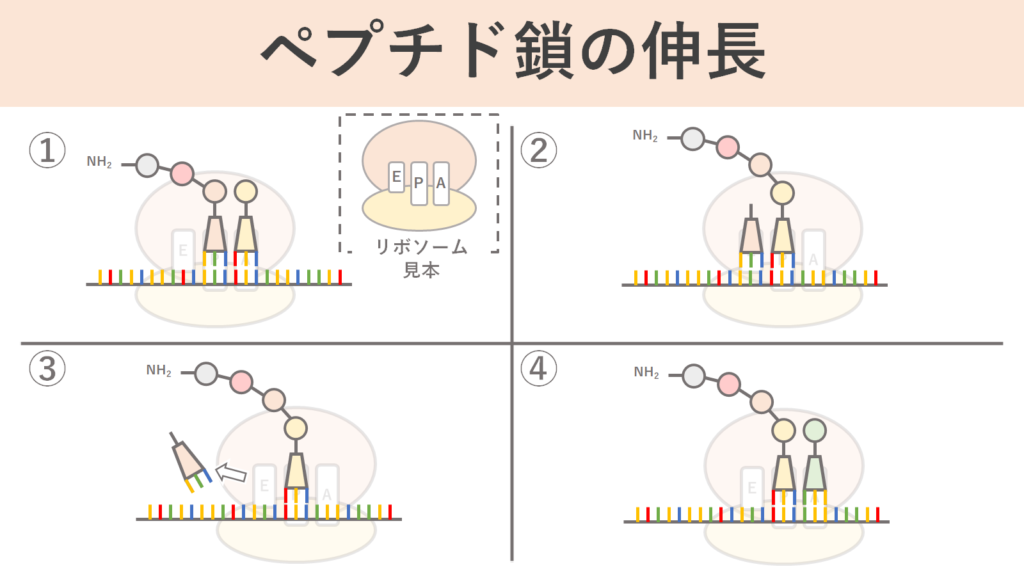

タンパク質合成の流れを簡単に示したのが上図です。

①ではmRNAに対応するアミノアシルtRNAがやってきてmRNAとペアを形成します。それから②では新しいアミノ酸のカルボキシ基が元々あったアミノ酸のアミノ基へ攻撃し、それによってペプチド結合を形成します。これによってアミノ酸鎖が伸びます。そして、リボソームによってそれぞれのtRNAは移動させられて、さっきまでアミノ酸鎖が結合してたtRNAはリボソームのE部位に、現在アミノ酸鎖が結合しているtRNAはP部位に移動させられます。

続いて③では、E部位に存在するtRNAが排出され、最後の④では次のコドンに結合するアミノアシルtRNAがやってきてリボソームのA部位に結合します。ここで①の状態に戻っています。これを繰り返してアミノ酸鎖が伸長しています。反応が停止する際には、アミノ酸と対応していない「ストップコドン」に到達すると、合成が終了し、完成したタンパク質がリボソームから放出されるようになっています。

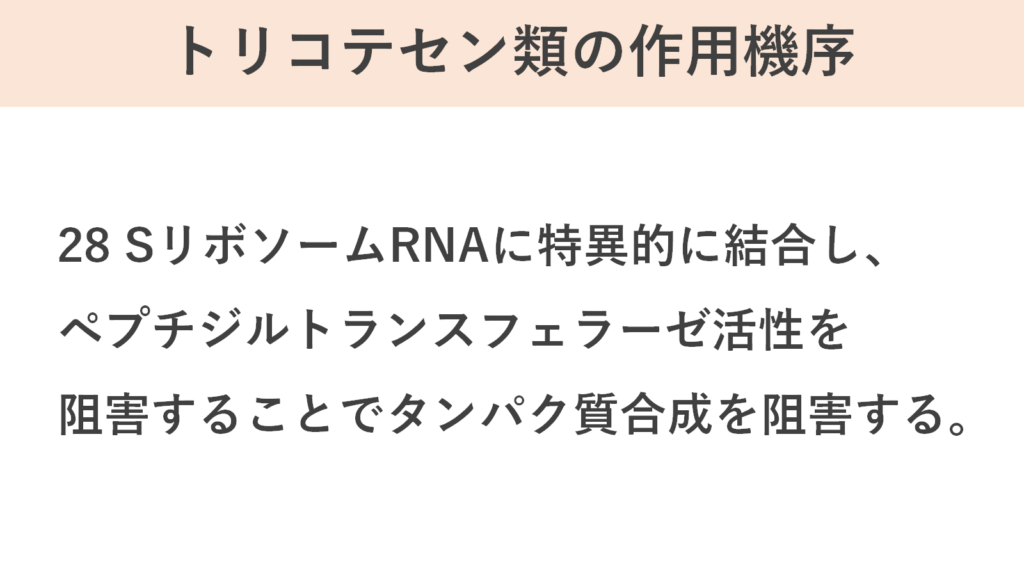

このような流れでタンパク質の合成が行われているわけですが、②で行われていたアミノ酸鎖の伸長反応を触媒しているのが「ペプチジルトランスフェラーゼ」という酵素で、この酵素活性を持っているのが28S rRNAです。トリコテセン類はこれに直接結合することでこの酵素活性を阻害し、タンパク質の合成を阻害してしまうのです。タンパク質は生命維持に関わる皮膚や筋肉、組織を形作っているだけではなく、すべての生命活動に関わる非常に重要な物質であるため、これの合成が阻害されると生命維持が出来なくなってしまいます。そのため、トリコテセン類は毒として機能します。

コメント