どうも、kmです。今回は精神的依存について解説していきたいと思います。

動画版です↓

依存とは?

簡単に言うと、「特定の物質や事象に対してやめようと思っても

簡単にはやめられない状態」のことを示します。

この依存という概念には大きく分けて二種類存在しており、

ざっくり「精神的依存」と「身体的依存」に分けることが出来ます。

身体的依存とは?

身体的依存は一言で言うならば、

「離脱症状からの逃避」ということが出来ます。

これについてはアルコールを例にとって説明します。

お酒を初めて飲んだ時には簡単に「酔った」という感覚を得ることが出来ます。

しかし、次第にお酒に慣れ、それにつれてだんだん飲む量が増える、

という現象は飲酒をしたことがあるなら経験したことがあるでしょう。

このことを「耐性」を獲得したと言います。

アルコールへの耐性を得ると、それがなかった時と比較して、

酔ったという感覚を得るまでに必要な飲酒量は多くなります。

強い耐性を持った場合アルコールを大量に飲むようになるわけですが、

大量に飲み続けた場合、常に体にアルコールが存在する

という状態が続くことになります。

その状態が継続すると、体はその状態へだんだん順応していきます。

このような状態を身体的依存と言います。

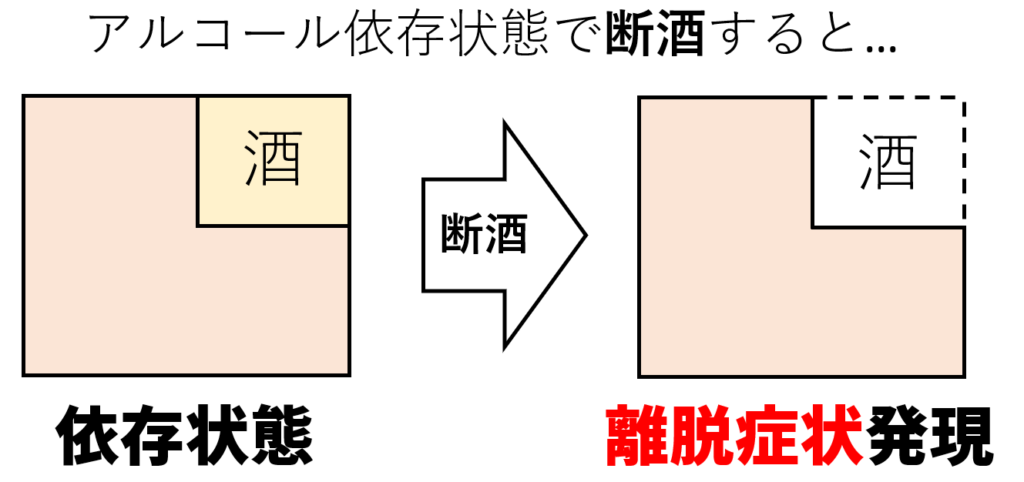

そして、順応した状態で、突然アルコールを中止したとします。

その時、アルコールがある状態に適応していた体は

アルコールを突然絶たれたことによって、

正常な状態を維持できなくなってしまいます。

身体的依存になった状態でアルコールが抜けていく際に発現する症状は

「離脱症状」と呼ばれるもので、

手の震えや意識障害などといった症状が発現します。

身体依存の形成において「耐性」という現象は非常に重要で、

これによって同じような感覚を得るために必要な量が増加します。

したがってだんだん摂取量が増えていくわけですが、

それを摂取できなくなると激しい離脱症状が発現してしまうわけです。

これから逃れるためにそれを入手するために行動を起こす。

この特定の物質を得るために引き起こされる行動を

「薬物探索行動」と言います。

精神的依存とは

精神的依存は特定の物質を強く欲する状態のことを示します。

身体的依存では特定の物質を摂取し続けなければ離脱症状が発現しますが、

精神的依存ではそのような離脱症状は発現しないとされています。

身体的依存は「離脱症状の発現を恐れて」薬物探索行動を行いますが、

精神的依存では「薬物を使用したい渇望」が

トリガーになり薬物探索行動を行います。

精神的依存は我慢できるのか?

精神的依存は離脱症状が出るわけでもないため、根性で我慢できるのでは?

と思われるかもしれません。

現実に起こっている事例を見れば、

それがそうそう気合で何とか出来るレベルのことでない

というのは何となく理解していただけるかとは思います。

では、その渇望がどのくらい強烈なものなのか?というところですが、

それを調べた実験が存在します。

精神依存が存在する証明

有名なところではラットやサルを使用した実験があります。

動物の静脈にカテーテルを留置し、スイッチを押すと

物質が体内に注入されるようにした動物を用いて実験を行います。

スイッチを押すと一定量の物質が体内に注入されるため、

それの薬理作用が発現します。それによって快感が発生すると、

動物はその快感を求めてスイッチを押すようになります。

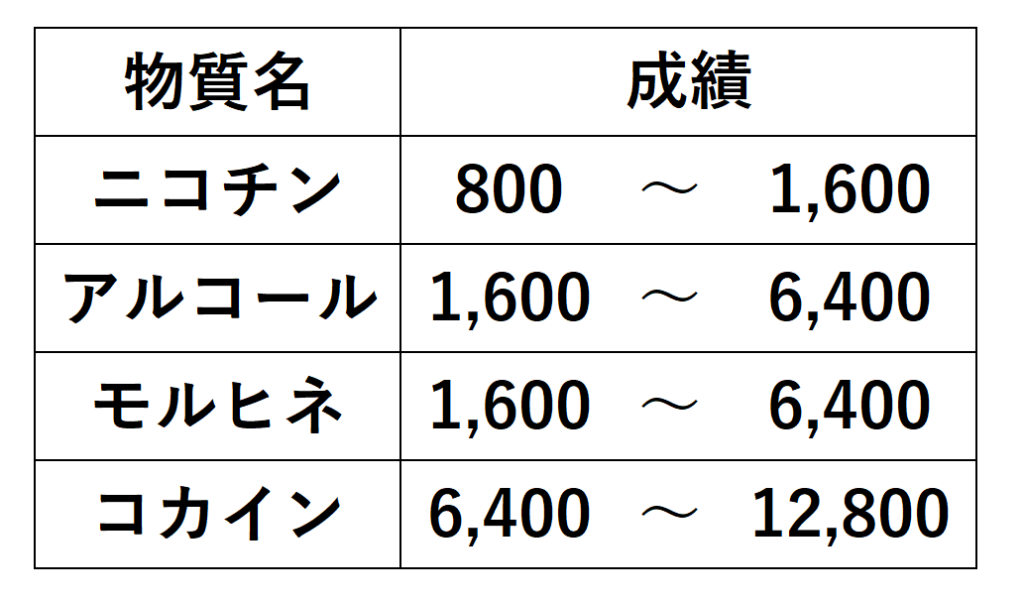

実験は物質の精神依存性を比較するために、

「物質が注入されるのに必要なスイッチを押す

回数を次第に増やしていき、

何回まで諦めずに動物がスイッチを押し続けるのか」

ということをそれぞれの物質間で比較したというものです。

この方法を薬物自己投与・比率累進試験法と言います。

以下にその実験結果の一部を示します。

柳田知司: 1 .薬物依存―最近の傾向.A.基礎的立場.

現代精神医学大系年間版’89-B. 中山書店,東京, pp.25-39, 1989.

実験によって投与量が異なる場合や前提条件が違う場合があり

これとは違う数値の結果もありますが、

物質間の精神依存性の強さについては比較できるかと思います。

この実験ではコカインを大量に摂取したサルが心不全を発症し

死亡したという記録もあります。

死ぬまでそれを使用し続けたということから

その精神依存性の高さがうかがえます。

この結果からは強力な依存性を持つことが分かる結果になっています。

この結果から、これらの物質を乱用したヒトにおいても

同様の依存性が存在すると考えられます。

また、このような依存性を持つ物質を使用する衝動を

抑えることはやはり並大抵のことではないということも予想できます。

このため、精神的依存によって薬物探索行動が誘発され、

それによって本人や家族、他者への危害を誘発する恐れがあるため

特定の物質は法律で規制されているというわけです。

それでは今回は以上とします。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

コメント